„Ruhm der Ukraine“, ukrainisch Слава Україні auch übersetzt als „Ehre der Ukraine“ oder „Hoch lebe die Ukraine“, ist eine gängige Grußform und ein beliebter Sinnspruch in der Ukraine. Seit 2018 ist der Zuruf „Ruhm der Ukraine, Ruhm den Helden“ der offizielle militärische Gruß der ukrainischen Streitkräfte. Infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine ist dieser Ausruf nun zum emotionalen Symbol des Widerstands geworden.

Ende Februar hat Russland Krieg gegen die Ukraine begonnen. Über drei Million Menschen sind seitdem auf der Flucht. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat seit dem Einmarsch russischer Truppen am 24. Februar den Tod von 726 Zivilpersonen in der Ukraine dokumentiert. Unter ihnen waren 42 Kinder und Jugendliche, wie das UN-Büro am 16. März in Genf mitteilte. Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sind bislang 1.300 ukrainische Soldaten getötet worden. In Deutschland sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums inzwischen mehr als 146.989 Geflüchtete aus der Ukraine angekommen. Eine von ihnen ist Hanna, die Mutter von Oleksandr Ahrtonov, der in Düsseldorf studiert. Ihr gelang es nach einer Irrfahrt durch die Ukraine mit einem Evakuierungszug nach Polen zu gelangen; von dort aus kam sie nach Düsseldorf und fand bei ihrem Sohn Unterschlupf. Jetzt ist sie in Sicherheit und fürchtet um ihre Heimat. Wie auch andere junge Leute, die zwar in Düsseldorf ein neues Lebensumfeld gefunden haben, deren Wurzeln, deren Zuhause aber in der Ukraine liegen. Wir sprachen mit Oleksandr Ahafonov, Yaroslawa Ihnatenko und Kateryna Shapran, die alle an der Robert Schumann Musikhochschule in Düsseldorf studieren – über ihre Gefühle, ihre Sichtweise der Dinge und wie es ihnen gelingt hier weiterzumachen, während in ihrer Heimat auf brutalste Art und Weise die Welt aus den Angeln gehoben wird. Jeder von ihnen erzählt eine bewegende Geschichte, die vor allem eine Frage aufwirft: Was wäre, wenn wir davon betroffen wären?

Eines war den jungen Musikern sofort klar: sie müssen etwas unternehmen. So tun sie das, was sie am besten können, sie spielen Musik und geben Benefizkonzerte. Kateryna hat sofort alle angeschrieben, Studentenorganisationen, Asta und viele mehr. Vier Benefizkonzerte haben schon stattgefunden, weitere folgen. Bei einem Konzert in der Johanneskirche kamen bereits 21.584 Euro zusammen. Der Erlös ging direkt an die Diakonie Katastrophenhilfe. Auch Oleksandrs Mutter, selbst Pianistin, ist sofort bereit zu spielen, um die Menschen in der Heimat zu unterstützen. Auch wenn es für die Musiker gerade besonders schwer ist auf der Bühne zu stehen. „Wir spielen natürlich viele ukrainische Komponisten und das ist für uns sehr emotional“, sagt Kateryna. „Bei einem Konzert bin ich auf der Bühne in Tränen ausgebrochen.“ Und Yaruslawa ergänzt: „Auch das Üben ist momentan schwierig für uns. Man kann sich nicht konzentrieren. Es erscheint so sinnlos hier Bach zu spielen, wenn zu Hause meine Familie vor den Bomben Schutz suchen muss.“ Auffallend an den Musikern ist, dass sie trotz allem nicht den Kopf hängen lassen, sondern lachen und scherzen. „Wir Ukrainer sind berühmt für unseren schwarzen Humor, damit können wir das alles überleben,“ sagt Kateryna.

Benefizkonzerte für die Ukraine

Das nächste Konzert findet am 7. April in der Basilika St. Margareta statt.

Adresse: Gerricusstraße 9, 40625 Düsseldorf Gerresheim.Konzert 1 20.00 Uhr

Konzert 2 22.00 Uhr

Es werden ukrainische Komponisten gespielt. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die Opfer des Ukraine-Krieges wird gebeten. Bitte melden Sie sich für diese Konzerte auf der Website der Hochschule an.

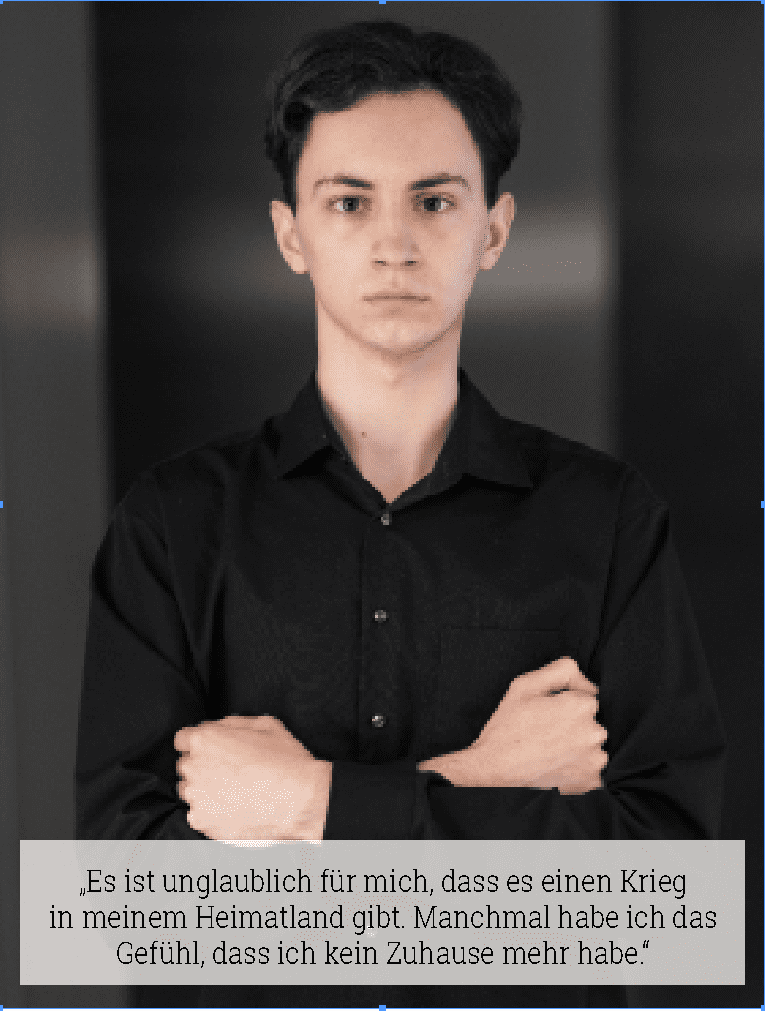

Oleksandr Ahafonov, 19, studiert Violine an der Robert Schumann Musikhochschule. Er wohnt in Düsseldorf Bilk im Studentenwohnheim.

Aufgewachsen ist Oleksandr im Osten der Ukraine, nahe der russischen Grenze in der Stadt Charkiw. Mit 1,5 Millionen Einwohnern ist Charkiw die zweitgrößte Stadt der Ukraine und die russischste aller ukrainischen Städte. Nur 40 Kilometer sind es bis zur russischen Grenze. Über 80 Prozent der Menschen, die hier leben, sprechen Russisch. In den letzten Wochen erlangte Charkiw in den Medien traurige Berühmtheit. Normalerweise herrscht hier ein reges Treiben auf den Straßen. Die Stadt ist für ihre Universitäten, Hochschulen und die Wissenschaft bekannt. Doch seit dem russischen Überfall ist Charkiw einer der am heftigsten umkämpften Kriegsschauplätze in der Ukraine und die Versorgung wird immer prekärer. Das Ende einer Spirale der Wut und des Hasses, die bereits 2014 begann? Denn schon Anfang 2014 war Charkiw Schauplatz heftiger Zusammenstöße zwischen pro-russischen und pro-ukrainischen Gruppierungen. Ende 2014 wurde nach einer pro-ukrainischen Demonstration mit schweigender Zustimmung der Regionalverwaltung das Lenin-Denkmal auf dem Majdan Swobody zu Fall gebracht. Im April 2015 folgte ein Bombenanschlag auf eine Säule mit der ukrainischen Flagge. Ein Jahr nach dem sogenannten „Russischen Frühling“ schienen die Zusammenstöße ihren Höhepunkt überschritten zu haben. Die politischen Spannungen blieben jedoch virulent und mit ihnen die ständige Angst vor einer Eskalation der Gewalt. Der Begriff „Russischer Frühling” steht für Wladimir Putins Politik der Annexion neuer Gebiete, namentlich der ukrainischen Krim. „Seit 2014 leben die Menschen in Charkiw in der ständigen Angst, dass die Region okkupiert wird und dass Charkiw die nächste Stadt sein wird, die annektiert wird. Ich war damals noch ziemlich klein und habe die ganze Entwicklung gar nicht so mitbekommen. Jetzt kann ich die Angst der Menschen verstehen, denn jetzt ist sie Realität geworden“, sagt Oleksandr Ahafonov. Oleksandr lebt seit rund drei Jahren in Düsseldorf und hat hier viele neue Kontakte und Freunde gefunden. „Aber mein Zuhause ist und bleibt die Ukraine“, sagt er. Er hat Angst, dass er für eine lange Zeit nicht mehr dorthin zurückkehren kann. „Als Musiker müssen wir natürlich flexibel sein, wir sind hier und dort auf der Welt unterwegs und spielen in verschiedenen Ländern. Aber am meisten Spaß macht es uns in unserem Heimatland zu spielen“, sagt Oleksandr. Er ist froh, dass seine Mutter Anna es noch rechtzeitig geschafft hat, zu fliehen und ihr nichts passiert ist. Anna hatte sich bereits am fünften Kriegstag für die Flucht entschieden. Sie ist bei unserem Gespräch zugegen und sieht erschöpft aus. „Die Flucht war sehr anstrengend, erst mit dem Bus, dann mit dem Evakuierungszug nach Polen. Sie hat viele Stunden an der polnischen Grenze in der Kälte gewartet, dann kam sie mit dem Flugzeug nach Düsseldorf.“ Auch sein Bruder hat die Ukraine noch rechtzeitig verlassen. „Eine Woche vor Kriegsbeginn ist er nach Österreich abgereist. Er hat begonnen in Graz Gesang zu studieren.“ Seine Eltern leben getrennt, sein Vater lebt mit seiner Frau und Oleksandrs Halbbruder in Lwiw. „Dort ist es zum Glück noch relativ ruhig“, sagt Oleksandr. Zwei Tage später werden Raketenangriffe auf LWIW gemeldet. Sein Vater und sein Bruder engagieren sich in humanitären Hilfsmaßnahmen bei der Beschaffung von Medikamenten oder der baulichen Verstärkung von Gebäuden.

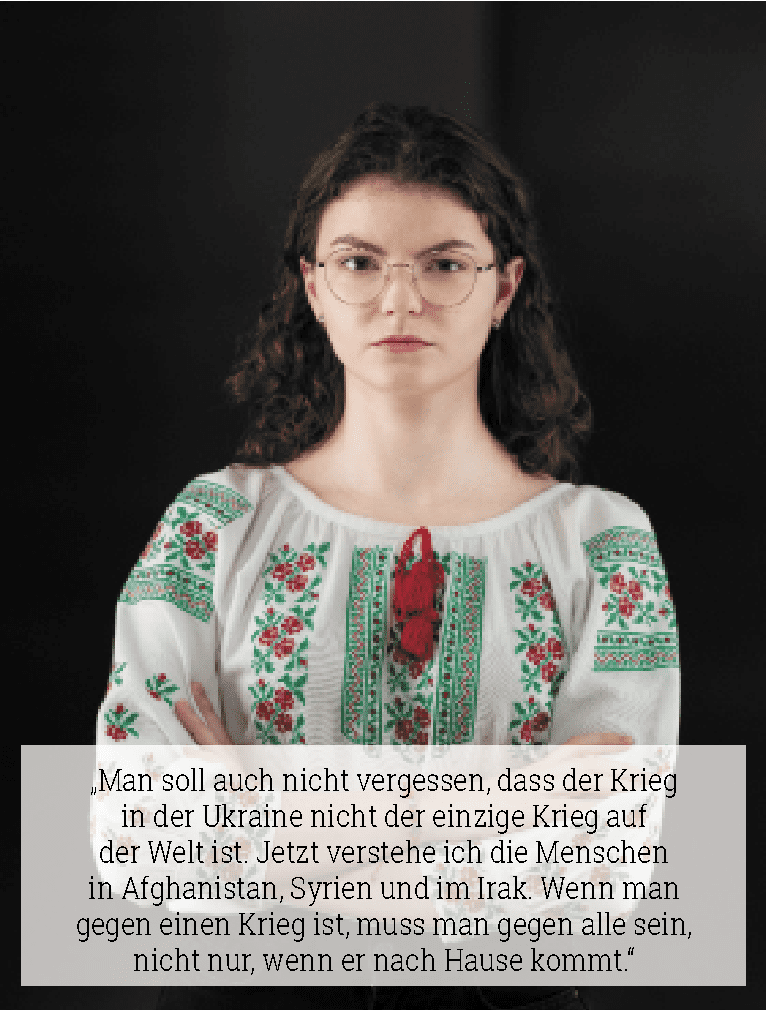

Yaroslawa Ihnatenko (23) studiert Gitarre an der Robert Schumann Musikhochschule.

Sie wohnt in Düsseldorf Unterrath.

Yaroslawas Heimatstadt ist Sumy ganz im Osten der Ukraine, etwas nördlich von Charkiw rund 30 bis 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. In Sumy lebten bisher 250.000 Menschen. In den ersten Tagen des russischen Überfalls auf die Ukraine erlebte die Stadt schwere Gefechte zwischen russischen Angreifern und ukrainischen Verteidigern. Sie ist (Stand 10. März 2022) immer noch stark umkämpft und von russischen Truppen eingekesselt. Am 9. März 2022 verließen 44.000 Menschen in 10.000 Privatautos und 85 Bussen Sumy. Auf Satellitenbildern im Internet kann man die Stadt aus der Luft vor und nach den Angriffen sehen. Die meisten Gebäude sind dem Erdboden gleichgemacht – und das Bombardement geht unablässig weiter. Yarsolawa lebt seit drei Jahren in Düsseldorf. Während sich hier der Alltag der Menschen nicht verändert hat, bangt sie um das Leben ihres Vaters, der noch in Sumy geblieben ist. „Mein Vater ist gerade 50 Jahre alt. Er darf die Ukraine nicht verlassen. Es kann sein, dass er noch zu den Waffen gerufen wird, momentan aber noch nicht. Er ist alleine in unserem Haus und ich habe Angst um ihn, denn die Stadt wird ständig bombardiert. Drei- bis viermal täglich ist Fliegeralarm. Man weiß nie, wo die nächste Bombe fällt, vielleicht steht unser Haus Morgen nicht mehr.“ Die Menschen verstecken sich im Keller, im Bunker, in der Garage. Ihre jüngere Schwester hat der Vater mit dem Auto zur tschechischen Grenze gebracht, die Mutter arbeitet in Prag. Hier ist sie in Sicherheit. Drei Tage dauerte die Autofahrt durch umkämpftes Gebiet, aber beschossen wurden sie nicht. „Der Krieg ist für die Menschen in meiner Stadt sehr unverständlich. Bis zu 80 Prozent der Einwohner sprechen Russisch oder haben Verwandte in Russland. Auch ich selbst spreche fließend Russisch. Die russische Sprache hat unser tägliches Leben bestimmt.“ Auch in Deutschland spricht Yaroslawa mit ihren ukrainischen Freunden häufig Russisch und es gibt kein Problem oder Missverständnis. „Ich persönlich finde, wir können auch problemlos bei Russisch bleiben, es gehört mit zu unserer Geschichte“, sagt Yaroslawa. All ihre Freunde sind noch in der Ukraine, manche in Städten, die belagert sind. „Sie können nicht raus, haben keine Lebensmittel und überleben nur mit dem, was sie noch im eigenen Garten haben. Die russischen Soldaten sind völlig demoralisiert, plündern die verlassenen Häuser, schießen auf Zivilisten und zivile Fahrzeuge.“ Besonders schlimm findet sie, dass kranke Menschen nicht an ihre lebenswichtigen Medikamente kommen. „Manche haben nur noch Medikamente für drei bis vier Tage, wenn überhaupt. Und ohne diese müssen sie sterben. Die Russen blockieren humanitäre Hilfslieferungen, die über die grünen Korridore kommen sollten und beschießen die Wagen mit den Hilfsmitteln“, sagt Yaroslawa. Trotz des Angriffs der Russen auf ihr Land macht sie sich Gedanken über die Angemessenheit der Sanktionen und Maßnahmen gegen Menschen aus Russland. „Alles muss eine Grenze haben. Dass russische Studenten von Universitäten exmatrikuliert werden und ihre Bankkonten blockiert werden und sie nicht wissen, wie sie ihr Studium und ihre Wohnung finanzieren sollen, finde ich zu extrem. Das stoppt Putin nicht. Sie sind in den Westen gekommen, um sich hier ein besseres Leben aufzubauen.“ Ernüchtert ist sie auch von der Haltung mancher Menschen in Deutschland, die nur an den eigenen Geldbeutel denken. „Ich habe Kommentare von Leuten im Internet unter Kriegsvideos gelesen mit dem Tenor, der Boykott müsse gestoppt werden, weil Benzin- und Stromkosten so teuer geworden sei. Das ist schade, dass zivile Menschen darunter leiden, aber vielleicht ist das aber auch der Preis, wenn man helfen will. Zumindest sind die Menschen in Europa in Sicherheit, man sollte nur nicht davon überzeugt sein, dass man nie vom Krieg getroffen werden kann.“

Kateryna Shapran (24) studiert Klavier an der Robert Schumann Musikhochschule. Sie wohnt in Düsseldorf Flingern.

Kateryna ist in Uschgorod zu Hause, der kleinsten Stadt der Ukraine. Sie liegt im Dreiländereck zwischen Ungarn, der Slowakei und der Ukraine. Bis zur slowakischen und ungarischen Grenze ist es nicht weit, Kiew ist weit weg, ca. 800 Kilometer entfernt. Viele Menschen aus der Ostukraine sind bereits hierhin geflüchtet, so dass die Stadt aus allen Nähten zu platzen droht. Aus bisher 120.000 Einwohnern sind innerhalb kürzester Zeit 500.000 geworden. „Unser Land ist wie ein einziger Organismus geworden, der um sein Überleben kämpft, es gibt keinen, der nichts tut“, sagt Kateryna. „Die Frauen haben sofort begonnen Tarnnetze für die Soldaten an der Front zu knüpfen, meine Mutter ist zu meinen Großeltern gezogen und hat ihre Wohnung einem Vater mit einer blinden Tochter zur Verfügung gestellt.“ Kateryna ist bei ihren Großeltern aufgewachsen und hat eine starke Bindung zu ihnen. „Ich habe große Angst um sie, aber sie wollen keinesfalls das Land verlassen und wenn ein Ukrainer etwas nicht will, dann tut er es auch nicht“, sagt sie. Obwohl Uschgorod weit von den hart umkämpften Gebieten der Ukraine entfernt liegt, ist hier auch häufig Fliegeralarm, erklärt Kateryna. „Meine Mutter wollte meine Großeltern holen und in den Bunker bringen, aber sie sagten nur: lass uns in Ruhe, wir wollen schlafen. Sie sind schon mutige Persönlichkeiten.“ Die Liebe zur Musik lernte Kateryna von ihrer anderen Großmutter, der Mutter ihres Vaters. Im

Februar ist sie verstorben und Kateryna konnte nicht mehr zur Beerdigung kommen. „Ich bin froh, dass sie das nicht miterleben muss, sie hat schon den Zweiten Weltkrieg mitgemacht und mir davon erzählt. Jetzt verstehe ich, was sie damals durchgemacht haben muss.“ Am meisten Sorgen macht sie sich um ihre sechsjährige Halbschwester. „Ich möchte nicht, dass sie ein Trauma zurückbehält, sie versteht ja gar nicht, was los ist, wenn die Bomben fallen und alle Angst haben. Der größte Schmerz für die Ukraine sind die Kinder, dass sie unter einem Menschen leiden müssen, der nicht ganz klar im Kopf ist. Das ist ein Messer mitten ins Herz.“

Kateryna ist der Überzeugung, dass der Krieg nicht nur ihr Land betrifft, sondern ganz Europa. „Es kann weitergehen, wenn wir aufgeben.“ Sie findet es schade für die Menschen in Russland, die glauben, es gebe keinen Krieg. „Ich habe Bekannte in Russland, die mit mir diskutieren und das nicht glauben. Viele junge Leute dort schauen nicht die Nachrichten, sondern informieren sich über Instagram, weil es dort noch freie Medien gab. Jetzt gibt es nur noch die Staatsmedien. Aber wer Wahrheit sucht, wird sie auch finden.“ Große Bewunderung hegt sie für ihren Präsidenten, der in der Ukraine geblieben ist, statt zu fliehen. „Er hat gezeigt, was einen Ukrainer ausmacht – Mut. Er redet nicht nur, sondern tut etwas, sucht schwache und kranke Menschen auf und macht ihnen Mut. Er ist sehr emotional. Es ist sehr wichtig für uns, dass er geblieben ist. Die Amerikaner haben ihm angeboten seine Flucht zu organisieren, aber er war bereit zu kämpfen. Putin hat bestimmt erwartet, dass er sofort flieht.“