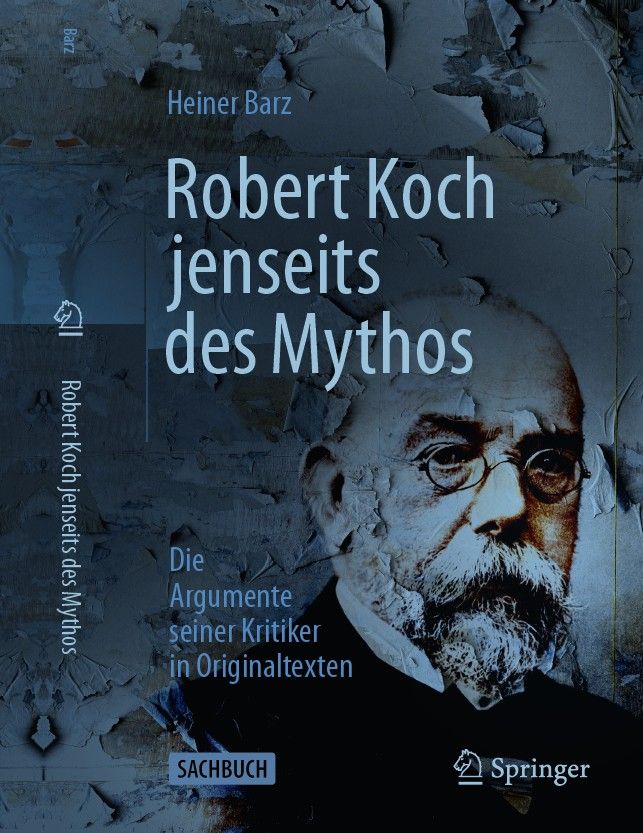

Neuerscheinung zeigt Robert Koch im Zwielicht

Wenn der Name Robert Koch fällt, schreckt man auf. Geht es schon wieder los mit Viren, Infektionen, Epidemien oder Pandemien? Das nach dem Begründer der modernen Bakteriologie benannte Institut in Berlin steht seit der Coronazeit im Ruf einer Gralsgemeinschaft, die über ein privilegiertes Wissen verfügt, von dem unser aller Lebensumstände abhängen.

Der Namensgeber gilt in der Medizingeschichte als Lichtgestalt. Schon zu Lebzeiten war die Anerkennung, die ihm zuteil wurde, immens: Ehrungen durch Kaiser Wilhelm II., internationale Auszeichnungen, Nobelpreise für ihn und seine Schüler. Ist die schrankenlose Glorifizierung seiner Person und seiner Arbeit wirklich gerechtfertigt oder wurde hier vielmehr ein moderner Wissenschaftsmythos geschaffen? Gemäß der Maxime „audiatur et altera pars“ sammelt und kommentiert der Düsseldorfer Bildungsforscher Heiner Barz die Einwände und Argumente, die in der medizinischen Zunft gegen Robert Kochs bakteriologisches Krankheitsmodell und seine klinische Praxis vorgebracht worden sind. Nach der Beleuchtung problematischer Karrierestationen im Leben des Mediziners kommen in dem gerade erschienenen Buch auch seine bislang kaum beachteten Kritiker zu Wort.

Bedeutende Zeitgenossen, allen voran Rudolf Virchow, warfen Koch vor, den bakteriologischen Ansatz zu verabsolutieren und wissenschaftliche Autorität mit politischen und ökonomischen Interessen zu verquicken. Der Tuberkulin-Skandal von 1890 liefert das prominenteste Beispiel: Unter Geheimhaltung präsentierte Koch ein Heilmittel, das sich jedoch als weitgehend wirkungslos erwies. Staatliche Stellen feierten das Medikament jedoch als nationalen Triumph. Wissenschaft, Politik, Industrie und öffentliche Inszenierung verstärkten nach Kräften den Mythos vom Forscher als selbstlosem Kämpfer gegen die tödlichen Erreger. Zweifel – nicht nur zu den kolonialmedizinischen Experimenten Kochs in Afrika, sondern auch zum bakteriologischen Konzept insgesamt – fanden allerdings weder in der akademischen Medizin noch in der Öffentlichkeit Beachtung.

Diese historische Konstellation hat Nachwirkungen. In der Corona-Pandemie wurde das Robert Koch-Institut unter medialer Anstrengung wieder zur Legitimationsinstanz politischer Entscheidungen. Einwände, abweichende Meinungen, Kritik an diesen Maßnahmen galten als „feindlich“. Cancel culture ist nur ein Begriff, aber keineswegs eine Erfindung des 21. Jahrhunderts.

Buchtipp

Heiner Barz: Robert Koch jenseits des Mythos. Die Argumente seiner Kritiker, Berlin (Springer) 2025, 22,99 Euro